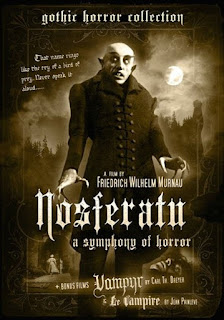

Nosferatu, Uma simfonia do Horor. Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens. De F. W. Murnau, 1922.

Lançado em 1922, Nosferatu, Uma Sinfonia do Horror não é apenas um marco do Expressionismo Alemão, mas um sobrevivente improvável das tempestades do tempo. Com atmosfera densa e perturbadora, a obra quase não viu a luz do dia, tragada por disputas judiciais e a sombra de um possível esquecimento. O produtor e designer Albin Grau, que atuou como soldado durante a Primeira Guerra Mundial, foi profundamente marcado pelo tempo que passou na Sérvia, onde ouviu histórias sobre vampiros e outras criaturas sobrenaturais. Fascinado por tais lendas, retornou à Alemanha, fundou a Prana Film, uma produtora voltada ao ocultismo e ao sobrenatural. Pensou, assim, em adaptar o livro Drácula (1897), de Bram Stoker. Para tanto, contratou o roteirista Henrik Galeen (mencionado como Green em algumas fontes) e o renomado diretor F.W. Murnau. Sem a permissão da viúva do autor, Florence Stoker, a solução encontrada foi criar uma versão alternativa, trocando o conhecido Conde Drácula pelo enigmático Conde Orlok. Jonathan Harker foi rebatizado por Thomas Hutter, Mina Harker tornou-se Ellen Hutter e Abraham Van Helsing virou Professor Bulwer.

O enredo manteve a essência do romance original: Thomas Hutter, um corretor de imóveis, recebeu a missão de viajar para a remota e sombria Transilvânia. O objetivo era negociar a venda de uma casa em Wisborg para o misterioso Conde Orlok, cuja nova residência ficaria bem em frente à casa onde vive com sua esposa, Ellen. Ao chegar ao castelo, Hutter percebe que há algo de profundamente perturbador no conde. A confirmação dos temores surge ao descobrir que Orlok é, na verdade, um vampiro. Mais aterrorizante ainda é a constatação de que o conde se mostra fascinado por Ellen e a ameaça da presença dele se estende a Wisborg, onde vivem Hutter e Ellen.

A estreia foi grandiosa, mas o eco do sucesso logo alcançou Londres, onde Florence, implacável, moveu uma ação judicial por plágio. O veredito foi devastador: destruição das cópias e o fim da Prana Film. Contudo, algumas cópias resistiram ao esquecimento. Após a morte de Florence, o filme ressurgiu nos Estados Unidos. Assim, Nosferatu renasceu, consolidando-se como uma referência no cinema de horror.

A presença do vampiro Nosferatu representa uma ameaça indefinível e onipresente corroborada pelo contraste estético — luz e sombra em conflito constante —, reforçando sensações de medo e suspense que permeiam as cenas. Essa combinação é a essência do Expressionismo Alemão, um movimento artístico nascido no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, em que a arte, e em especial o cinema, se tornou um meio poderoso de dar voz às angústias, traumas e ansiedades de uma geração em recuperação de um enorme trauma coletivo. Assim, Nosferatu não é apenas um filme de terror, mas um reflexo das sombras que pairavam sobre a Europa daquele período.

Os expressionistas alemães não buscavam a reprodução fiel da realidade, mas sim a distorção, projetando nas telas um mundo inquietante e subjetivo, onde as formas se contorcem e ganham vida. O objetivo não era apenas narrar uma história, mas mergulhar o espectador em uma experiência emocional intensa, extraindo o medo tanto pela estética quanto pelo conteúdo. No caso de Nosferatu, o horror nasce de um visual construído com base em cenários angulosos e iluminação contrastante responsáveis por criar um ambiente macabro, alinhado à essência vampiresca da trama. Essa escolha estética amplia a tensão, já que transforma a imagem em veículo de angústia e pavor.

Do ponto de vista estético, a caracterização dos antagonistas em Nosferatu é uma verdadeira materialização do conceito expressionista de distorção e exagero. Knock, chefe de Hutter, apresenta uma figura estranha: parcialmente careca, com os poucos fios de cabelo arrepiados, corcunda, sobrancelhas densas e dentes salientes, compondo uma aparência claramente desconcertante que sugere insanidade.

Já o Conde Orlok é esguio, possui nariz e orelhas pontiagudas, olhos fundos marcados por olheiras intensas e dedos anormalmente longos, terminados em garras. Lembram associações europeias entre monstros do imaginário coletivo e características de povos semitas que assolavam o coletivo desde tempos imemoriais, mas que ganharam força nas primeiras décadas do século XX. Tratam-se de elementos pontiagudos comumente associados ao perigo e à maldade.

Cada detalhe, amplificado pela maquiagem pesada e pelo jogo de luz e sombra, contribui para a sensação de ameaça constante. Em Nosferatu, a escuridão não apenas esconde, mas revela o horror; as sombras alongadas e os contornos irregulares reforçam a ideia de que o mal não precisa ser visto por completo para ser temido — basta ser pressentido. Interessante perceber que diferente da estética que se difundiu posteriormente, os dentes associados à sucção do sangue das vítimas estão na parte frontal da arcada e não na posição dos caninos. Outro detalhe são as cenas em que o vampiro circula claramente de dia, sem temor algum da luz solar, diferente dos estereótipos que acompanharão as versões de vampiros que apareceriam depois.

Ao contrário do simbolismo contemporâneo, no filme não estão presentes morcegos como extensões dos vampiros, mas ratos, que a própria película explica serem elementos vitais, assim como a terra supostamente de origem medieval e atrelada ao período da peste bubônica, para a manutenção dos poderes sobrenaturais de Orlok. No que confere à peste trazida por Nosferatu, a obra de 1922 não explora muito a questão, concentrando-se nas relações entre Ellen, Hutter e Orlok. O que acontece na cidade e mesmo na residência que acolhe Ellen enquanto o marido viaja, fica em segundo plano, mesmo com a emergência da peste, ao contrário das releituras seguintes.

Em nítido contraste com o antagonista grotesco, Hutter encarna o arquétipo do herói clássico. Não escapa, contudo, de um certo grau de ingenuidade e até mesmo estupidez, mesmo diante dos perigos mais óbvios, escrevendo, por exemplo, cartas que beiram a idiotia ou em meio à fuga mais pueril das três adaptações (1922, 1979 e 2024) do roteiro. Nesta versão é executada por meio de poucos e frágeis lençóis alocados uns sobre os outros de modo a escapar de uma das torres do castelo do conde Orlok. A versão de 1922, assim como as demais, traz a presença dos povos ciganos no caminho para o castelo do conde Orlok, que atuam como uma fonte de alertas sobre as agruras que estão por vir. Hutter, porém, ignora os avisos e também de um livro sobre vampiros a ele dado na hospedaria, subestimando o perigo iminente. Trata-se de um reflexo da confiança no mundo racional, mas também da ingenuidade relatada.

Essa transição, da incredulidade para o horror, remete a uma metáfora da cegueira humana frente aos perigos que se aproximam de maneira invisível e insidiosa, tal como o contexto histórico que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Reverbera, ainda ao trauma coletivo pós-confronto. A destruição causada pela guerra, é simbolizada pela figura do vampiro, que se alimenta da vida e da esperança, uma metáfora perfeita para o vazio e a incerteza que os alemães enfrentaram após a derrota. O confronto entre superstição e ciência, outro elemento de transição presente em outras adaptações do roteiro, é tímido, diferente das versões de 1979 e de 2024, em que esse diálogo é aprofundado. Do mesmo modo está a suposta caçada final ao vampiro, que ganha mais espaço nos filmes posteriores.

Ellen, amor comum de Hutter e Orlok, apresenta claras perturbações desafiadoras para os conhecimentos psiquiátricos do período, explorada de forma muita viva pelas expressões faciais da protagonista. Olhos grandes e expressivos, bem como olheiras profundas que expressam as complicações de uma proximidade cada vez maior com o sobrenatural. Dos três filmes que fazem releituras de Nosferatu (incluindo aí as películas de 1979 e de 2024), é a única que convive claramente com o vampiro na vizinhança e constante assédio da parte dele. Assim como as outras, oferece a vida a Orlok em sacrifício, visando à salvação de Hutter. Em todas as versões, a protagonista aparece rodeada de um gato, o que rememora a crença de que tais felinos permanecem onde estão presentes os maus espíritos. Essa ideia remonta ao Antigo Egito, mais precisamente à deusa Bastet, uma deidade que passou a contar com a cabeça de um felino a partir do segundo milênio antes de Cristo, comumente associada a qualidades acolhedoras, maternais e, sobretudo, de proteção.

Observa-se, assim, junto ao roteiro de Nosferatu, uma deliciosa mistura entre a inspiração motivada pela obra original e a ousadia criativa, o que resultou em um clássico atemporal, que, mesmo nascido sob uma briga judicial e as incertezas do esquecimento, definiu as bases do cinema de horror.

Camila Similhana

REFERÊNCIAS

ASSUMPÇÃO, Mariana. Nosferatu:

Por que o filme original foi proibido? Disponível em https://www.ingresso.com/noticias/nosferatu-historia-filme-classico-proibido .

Acesso em Janeiro de 2025.

RODRIGUES, Diogo. Nosferatu (1922) –

Expressionismo alemão. Disponível em https://www.nossocinema.com.br/nosferatu-1922-expressionismo-alemao/ .

Acesso em Janeiro de 2025.

.jpeg)

.jpeg)

Nenhum comentário:

Postar um comentário